城市由建筑和街道构成,当我们走在街上,看见建筑物兀自巍然高耸,或精巧可爱近在咫尺,很多时候,它们不过一个景观而已,与你我并不发生关系。

如果是老建筑呢,历史自豪感、建筑师或是曾经居住者的不朽声名、历史纹理中的跌宕传奇、现在生活的窘迫寒怆、与高效都市生存法则的相悖,让它们显得如此矛盾,也更为神秘。其中,因为聚合着不同人,身处的时代不同、职业不同、境遇不同、甚至性别不同等,使得城市里的老房子显得更为神秘。

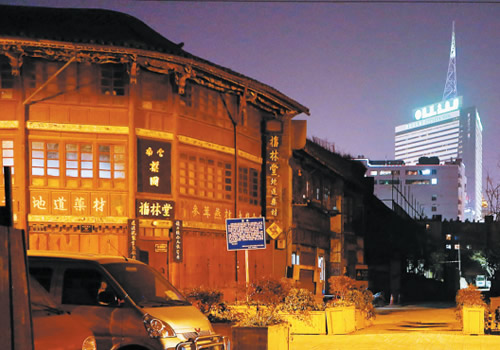

走进昆明的老房子,一探究竟。人来人往,去去留留,不管怎样,作为地标和城市意象的一部分,老房子不该被遗忘,但它们不应该仅仅只是作为一幢建筑而存在。

对于一座城市,老建筑屹立的时候,有居住者的焦虑。那里生活不便,老年人和年轻人处于去和留的纠结中;老建筑消逝的时候,有文人墨客们的惋叹,那里有时光的斑驳记忆,有厚重的文化积淀。老建筑,难道只能陷入一个无解的连环套吗?你认为该怎么办?

老房子里,如果没有经过重新装修,里面既没有洗手池也不会有洗手间。夫妻俩一周洗一次澡,“之前还会去澡堂,正义路、南屏街、武成路(现人民中路)上都有的,现在越来越少了。要洗澡时,会去亲戚家洗一洗,他们家里都已经有了配套设施”。

要上厕所的话,附近有公厕,一次三毛钱。家里备有痰盂,晚上不方便出去的时候可以用。第二天晚上10点以后,公厕老板允许附近的居民把粪便倒在内设的化粪池里。

对于这样的情况,住在光华街已经60多年的许师傅早已习惯,并不觉得任何不方便,“我们现在才两个人住,以前我们还是一家九口人住在这间小屋子里”。

美好的回忆

两代人的生活

老街上的新面孔

老房子里的很多老邻居们都搬走了,原住民不断减少,越来越多出现的是新面孔。

吴先生在文明街街尾靠近景星街的地段租了一间老房子,下面是商铺,售卖手机及配件。但吴先生并不常住在这里,“老婆和孩子住在滇池路上,就我一个人晚上住在二楼,守着店铺”。谈话中,邻居商户李小姐过来询问,铺子里是否漏雨,吴先生说:“之前整修过,在屋顶加了些石棉瓦,现在都不怎么漏了”。

许师傅对面是一排商铺,很多都是外来打工的,有福建的、江西的、贵州的、广西的……大多都是“下面开店,上面住人”。从马路的另一边仰望,青灰色的瓦缝中已经长出细细的茅草,有些窗户紧闭,还用报纸贴上,完全看不见里面是何情景。有些窗户半开,几盆绿色植物摆在窗台,一只慵懒的白色猫咪,悠闲地在上面晒着太阳。

许师傅坐在沙发上看报纸,许阿姨在旁边打着毛线,店里来了客人,两人就停一停手中的活,招呼完后又继续,期间间或说上几句话。记者问:“有想过要搬离老房子吗?”许师傅想了一会儿回答说:“从小就住在这里,从情感上说,还是想留在这里,如果搬走了能有更好的安置,也还是愿意离开的。毕竟,人就是图个生活舒适。”

相比较而言,任阿姨从一开始就一直强调,房子是自己的,她要一直住在这里,她早已习惯了在内廊中穿行,习惯了卧室和厨房连在一块,也习惯了与她的牌友们有时间时,打上几圈。她有时候也会想,如果之后有钱了,就把房子修缮得更好些。

文明街、景星街、钱王街、甬道街、光华街……沿着这几条街道走着,感受着每一个院落,每一幢老屋,每一块街头的青石板。走到省中医院,刘师傅神秘地对记者说:“1949年以前,这后边是刑场,就是沙朗巷,我们小时候一到这个地方,别人就劝告我们,晚上不要到这里来玩,这里有很多没有头的鬼,一到晚上他们就不出来了,小心叫鬼抓走了。当然是没有的了,但是当时听别人说的时候,还是会比较害怕。”

从省中医院旁门出来,往胜利堂方向走,旁边是一家卖自行车零件的以及装裱书画的店,再过来,是一幢特别旧的房子,房子里充斥着阴沟气味,楼道里黯淡阴郁,窗口里不时传来一阵阵狗叫声。路过的一位先生,甚至发出了“这个房子还有人住啊?太古老了!”的惊呼。

2005年12月7日,国内唯一以整个街区作为统一命名的项目,昆明城中最后遗留的历史街区——文明街历史街区有了一个琅琅上口、朴素亲切的新名字——“昆明老街”。而政府也一再明确表示要保护修建好这一片原汁原味的老街区。